人人都希望被了解,也亟於表達自己,卻疏於傾聽。──史蒂芬.柯維

一般人聆聽的目的,是為了做出最貼切的反應,根本不是想了解對方,因為我們常以為,天下人都跟自己一樣,以己之心即可度人之腹。

「噢,我完全了解你的感受,我也有過類似的經歷,是這樣的⋯⋯」這類反應經常出現在日常交談中。人們總是依本身的經驗來解釋別人的作為,把自己的眼鏡強加在別人身上,卻又怪罪他人「不了解我」。

有位父親曾抱怨:「真搞不懂我那寶貝兒子,他從來不肯聽我說話。」

我問:「你是說,因為孩子不肯聽你說話,所以你不了解他?」「對啊!」

我再次強調,他依然不覺得自己有何不對。我只好明說:「難道要了解一個人,不是你『聽』他『說』,而是他聽你說?」

他愣了一下,好一會兒才恍然大悟:「噢,沒錯!可是,我是過來人,很了解他的狀況。唯一教人想不透的,就是他為什麼不聽老爸的話?」

這位父親確實完全不明白兒子的心事,他只用自己的觀點去揣度兒子的世界,難怪打不開兒子的心。

「聆聽」有層次之分,同理心的傾聽是最高層次

事實上,大部分人都是這麼自以為是。「聆聽」也有層次之分,層次最低的是聽而不聞,如同耳邊風;其次是虛應故事,「嗯⋯⋯是的⋯⋯對對對⋯⋯」,略有反應,其實心不在焉;第三是選擇性的聽,只聽合自己口味的;第四是專注傾聽,每句話或許都進入大腦,但是否聽出了真意,值得懷疑;層次最高的,則是「同理心的傾聽」,一般人很少辦得到。

某些溝通技巧強調「主動式」或「回應式」的聆聽,以複述對方的話表示確實聽到,但其實仍脫離不了為反應、控制、操縱而聆聽,有時這對說話者反倒是一種侮辱。同理心的傾聽則是從想要了解對方出發,而不是只為了做出回應;換言之,就是透過言談明瞭一個人的觀念、感受與內在世界。

同理心和同情有些差別,同情摻雜了價值判斷與認同。有時人際關係的確需要多一份同情,但是卻易養成對方的依賴心;同理心則是深入了解對方的感情與理智世界,而非一味贊同。

同理心的傾聽也不只是理解個別詞句而已。據專家估計,人際溝通僅有十分之一透過語言來進行,三成取決於音調與聲音,其餘六成則得靠肢體語言。所以,了解式的傾聽不僅要耳到,還要眼到、心到,用眼睛去觀察,用心靈去體會。

由此可知,傾聽效果宏大,不但可獲取最正確的資訊,還有助於感情存款的增加。畢竟,單方面的努力不足以增進感情,除非對方真的心領神會,感情才會滋長;若被誤會為別有用心,反而會降低情感帳戶內的餘額。

由衷的傾聽可提供「心理的空氣」。沒有空氣,人類無法生存,所以不得不設法滿足需求。這是最根本的一種人性,一旦需求滿足了,就不會再生出追尋動機。但在物質生活無虞後,人類又會生出另一種渴望,就是精神上的滿足,希望被了解、被肯定、被賞識等。

出自:《與成功有約》(30週年全新增訂版)/天下文化出版社。

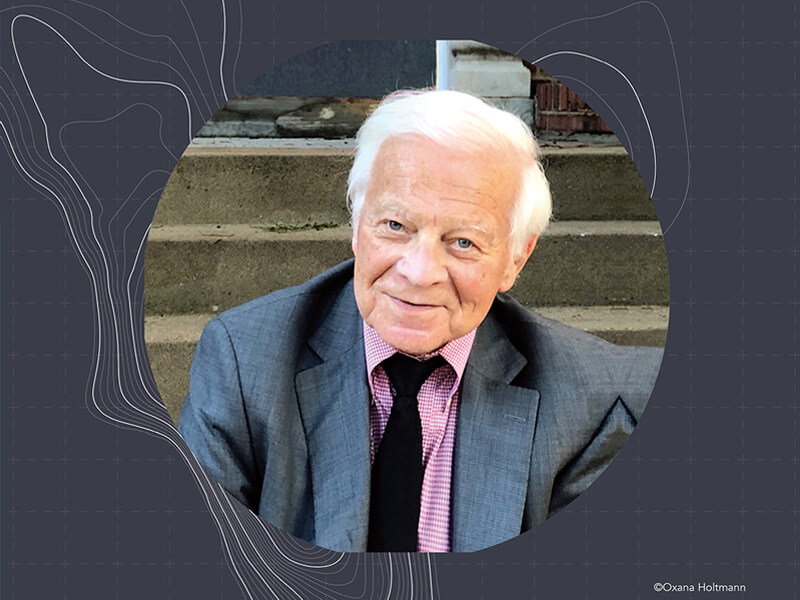

成功學大師STEPHEN R. COVEY——《時代》雜誌譽為「人類潛能的導師」,並獲選為全美二十五位最有影響力的人物之一。