高血壓是全球最常見的慢性病之一,被稱為「沉默的殺手」。根據世界衛生組織資料,全球有超過十億人口罹患高血壓,但不到一半能獲得良好控制。雖然西醫藥物能有效降壓,但副作用與患者依從性不足,常造成治療困境。

中醫對高血壓的觀點與西醫截然不同,它並不僅僅視為「疾病」,而是身體內在失衡所發出的警訊。透過辨證論治、針灸與養生調理,中醫治療的重點不只是壓低血壓數字,而是從根本調整體質,並進一步改善情緒與睡眠,達到「全人照護」的效果。特別是對於輕度患者,中藥治療不僅能展現與西藥相近的降壓成效,副作用更少,適合長期調養與健康維護。本文將從高血壓的盛行率、為何需要控制、目前治療困境,以及中醫如何介入等角度,帶您深入了解「不只控制數字,更是全人醫療」的治療思維。

「沉默的殺手」—高血壓

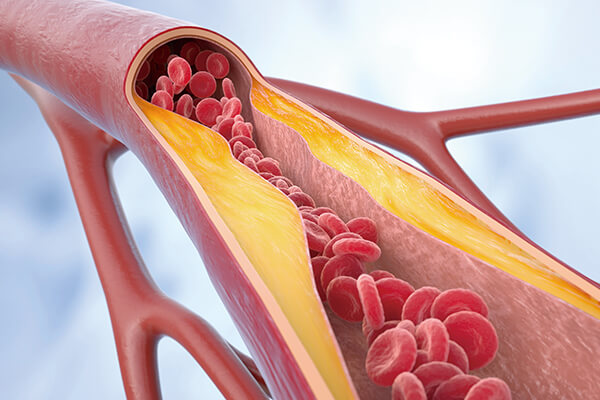

高血壓是全球最常見的慢性疾病之一,初期往往沒有症狀,許多人僅在健康檢查時才意外發現血壓偏高。長期血壓升高,會使血管長期處於高壓狀態,對心臟、腎臟、腦部血管等造成持續性傷害,因此被稱為「沉默的殺手」。

根據世界衛生組織(WHO)資料,全球約有超過十億人口罹患高血壓,且僅有不到一半的患者能夠獲得妥善控制。在台灣,根據國健署統計,18歲以上成人的高血壓盛行率約在25%–30%之間,隨著年齡上升,比例更高。尤其65歲以上長者中,幾乎每兩人就有一人患有高血壓。

值得注意的是,現代人飲食西化、運動量不足、工作壓力大,加上肥胖人口比例增加,使得高血壓有逐漸年輕化的趨勢。這提醒我們,高血壓防治必須從整體生活習慣著手,而不是僅依賴藥物。

為什麼控制血壓這麼重要?

血壓就像人體血管系統的壓力計。若長期過高,會增加多種心血管疾病的風險,包括:腦中風、心肌梗塞與心臟衰竭、腎臟病變、視網膜病變。

腦中風:高血壓是缺血性與出血性中風的最大危險因子。

心肌梗塞心臟衰竭:長期血壓過高使心臟需承受更大負荷。

腎臟病變:腎臟血管受損會導致腎功能逐漸下降。

視網膜病變:血壓異常可能造成眼底微血管破裂,導致視力模糊甚至失明。

研究顯示,血壓每下降10 mmHg,腦中風風險可降低約30%–40%,心肌梗塞風險降低約20%–25%。因此,控制血壓對於預防重大疾病有關鍵作用。

為什麼不到一半的患者血壓能得到理想控制?

造成控制率不足的原因有以下幾點:

• 缺乏自覺症狀:患者常沒有警覺性,認為「沒有不舒服就沒問題」。

• 藥物副作用:雖然西藥有效,但部分患者會出現疲倦無力、水腫、頭暈、性功能障礙等副作用,導致順從性差。

• 合併慢性疾病:如糖尿病、腎臟病,增加治療難度。

• 生活習慣難以改變:減鹽、運動、戒菸限酒等措施往往難以長期堅持。

這些困境也突顯了中醫介入的價值中醫能透過體質調理、減少副作用、提升患者的順從性,協助改善長期控制率。

中醫在高血壓治療中的角色

與西醫直接將高血壓視為「疾病」不同,中醫更傾向把高血壓看作是一種身體的「徵兆」。它提醒我們,氣血運行或臟腑功能已經出現失衡,而這種失衡往往與體質相關。

因此,中醫治療的重點不只是「壓低數字」,而是「調整體質」。這也解釋了為什麼有些患者雖然血壓數字降下來,仍覺得身體不舒服—因為根源的失衡尚未解決。

1. 辨證論治與中藥治療

研究顯示,針對輕度高血壓患者,單獨給予八周的中藥治療,其降壓效果與西藥相近,且無明顯副作用。這顯示中醫對「輕型高血壓」具有替代治療的價值,特別適合希望以天然藥物取代西藥的患者。

• 肝陽上亢型:頭暈頭痛、面紅耳赤、急躁易怒,常用方如天麻鉤藤飲。

• 痰濕中阻型:體型肥胖、胸悶噁心、頭重如裹,常用方為半夏白朮天麻湯。

• 腎陰虛型:腰膝痠軟、耳鳴失眠、口乾舌紅,常用方如六味地黃丸加減。

• 氣血不足型:頭暈眼花、倦怠心悸,常用方如歸脾湯、八珍湯。

2. 針灸療法

針刺合谷、太衝、風池、足三里等穴位,有助於調節自律神經、改善血管張力,對血壓控制有輔助效果。

3. 中藥與西藥結合

許多臨床實證顯示,中藥配合西藥可以提升血壓控制率,並改善患者生活品質。中醫的優勢在於全人調理,例如:減少焦慮、改善睡眠,對於合併代謝症候群的患者尤為重要。

4. 養生與預防

中醫強調「治未病」,透過食療、藥膳、導引、太極拳、氣功等方式,幫助患者自我調養,避免疾病惡化。

高血壓患者的生活型態調整

除了藥物與治療,患者在日常生活中必須養成良好習慣,才能達到長期穩定控制:

• 飲食控制:減少高鹽食物,每日鈉攝取量低於2,400mg;增加含鉀食物(香蕉、菠菜、地瓜);採用地中海飲食或得舒飲食(DASH diet);避免過量咖啡因與酒精。

• 規律運動:每週至少150分鐘中等強度有氧運動,如快走、游泳、騎腳踏車。

• 情緒管理:保持心情平穩,透過深呼吸、冥想、園藝或書寫等方式舒壓。

• 規律作息:保持充足睡眠,避免熬夜,可降低交感神經活性,減少夜間血壓波動。

• 定期監測血壓:建議在家自我量測並紀錄,與醫師討論治療調整。

• 中醫養生輔助:穴位按壓(如太衝、合谷)、藥膳食療(如菊花茶、決明子茶)能幫助血壓平衡。

• 健康減重:體重每下降1公斤,血壓平均可下降約1 mmHg。

高血壓既是「疾病」,也是「徵兆」

在西醫的框架中,它是一種需要嚴格管理的慢性病;而在中醫的視角裡,它是一個提醒身體失衡的訊號。當我們結合西醫的精準控制與中醫的體質調理,就能從「降數字」走向「調體質」,真正守護患者的健康。

高血壓控制是一場長期戰役,需要醫師、藥物、生活習慣與自我養生共同努力。中西醫攜手合作,將能更全面、更有效地提升患者生活品質,降低心血管疾病風險。