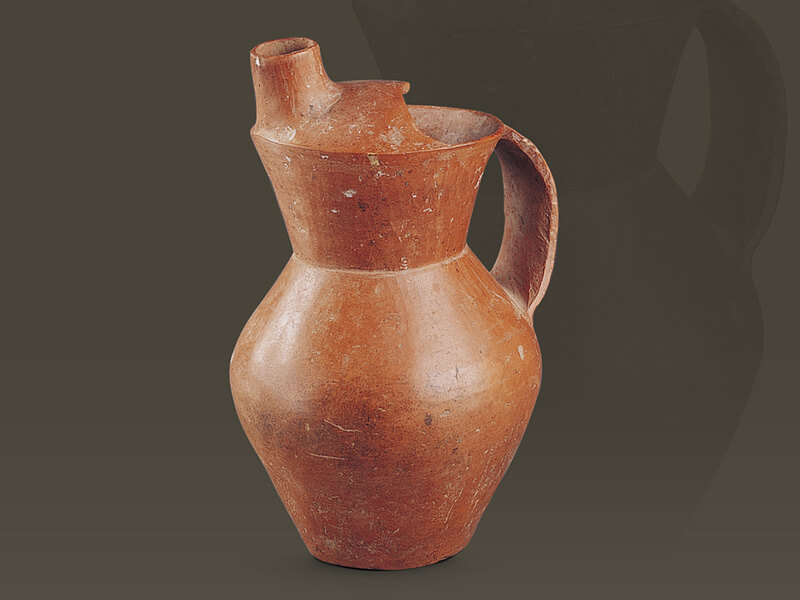

新石器時代.紅陶盉

新石器時代.紅陶盉紅陶以氧化焰燒製,胎土中的鐵離子轉化為三價鐵後,即形成紅色。(圖一)

陶器是以陶土為原料,加水製作造形,經火焙燒而成的器物,具有表面無釉、吸水性高、緻密度較低之特徵。

陶器出現於新石器時代,是各地先民最主要的生活用具,由於就地取材之故,泥土成分與燒成條件不同,再加上相異的裝飾技法,產生紅陶、灰陶、黑陶、白陶及彩繪陶等不同的種類。

一、紅陶

紅陶是中國較早的陶器品種,最早發現於河南省澠池縣仰韶村仰韶文化遺址,後來在斐李崗、馬家窯、馬家濱、大溪等史前遺址裡都有發現,是新石器時代最普遍的陶器。

紅陶使用含有鐵質的泥土,在窯內用氧化焰焙燒,將胎土中的鐵離子轉化為三價鐵,即能燒成紅色的陶器,可依據胎土質地粗細以及是否含有砂質兩項因素,分為泥質紅陶與夾砂紅陶二類。

例如圖一為新石器時代的紅陶盉,口沿上方有拱形半罩,罩上豎立短流,頸部寬闊,肩部斜溜,腹部略深,腰部外擴後往下收窄,敞口與肩部之間附加弧形寬柄,胎質細膩,表面打磨光滑,呈現泥質紅陶的特色。

類似的紅陶器亦可見於北京故宮博物院所收藏的齊家文化紅陶盉上,是當時用來裝水、調酒或盥沐的器具。

二、灰陶

灰陶是繼紅陶之後出現的陶器,其製作原理是將坯體放入窯內,以弱還原氣氛焙燒,將胎土裡的鐵離子還原為二價後,即可燒成灰色。因為灰陶在胎土、窯爐結構及氣氛控制方面要求較多,故能代表燒製工藝的進步。

例如圖二為新石器時代的灰陶鬹,口沿微敞,一側往上突出為鳥喙狀的長流,頸部粗長,腹部圓闊,其下承以三個袋狀足,頸腹之間有繩狀鋬手,它的胎體灰褐,正是古代灰陶常見的呈色,如松澤文化遺址即有類似的器物出土。

灰陶亦可分為泥質灰陶和夾砂灰陶二類,早期數量並不多,但是新石器晚期逐漸取代紅陶,到了商周時期已經躍居主流地位,成為日用器具最主要的材質。

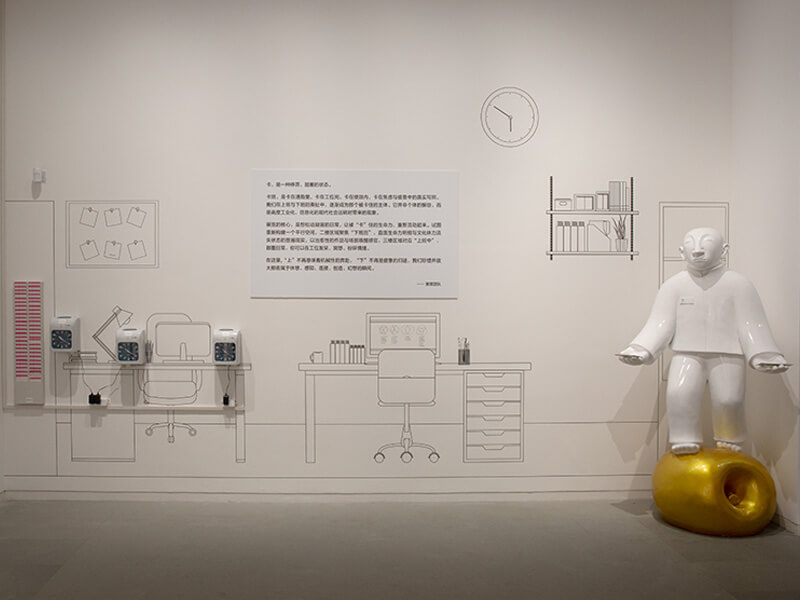

新石器時代.灰陶鬹

新石器時代.灰陶鬹灰陶以弱還原氣氛焙燒,對胎土和窯爐氣氛要求較多,代表燒製工藝的進步。(圖二)

三、黑陶

黑陶原料來自於黃河下游,經過長期沖刷而沉積下來的優質黏土,製成陶坯後放入窯中,在還原焰中以滲炭工藝燒製而成,最早發現於山東省龍山文化地區,後來在大汶口文化、屈家嶺文化及良渚文化等遺址中也有發現。

黑陶的胎土分為細泥、泥質及夾砂三類,其中以細泥製作的薄壁黑陶等級最高。例如圖三為山東省日照市東海峪出土的黑陶高柄杯,喇叭形口,腹部略深,長柄中間外擴如鼓,足底微撇,雖然表面附著了灰黃色的泥土,仍可看出它的器壁頗薄,胎質堅硬緻密,具有勻亮的光澤。

杯柄外擴如鼓部分透穿整齊的鏤孔,是黑陶的裝飾技法之一,其他還有弦紋、劃紋等紋樣,不過古代黑陶並不強調裝飾,而是以胎體本身「黑、薄、光、細」的質感取勝,品質最佳者有「蛋殼陶」之美譽。

類似的蛋殼黑陶高柄杯主要出土於山東龍山文化的大型墓葬中,是當時最高級的飲酒器具。

新石器時代.黑陶高柄杯

新石器時代.黑陶高柄杯蛋殼黑陶品質極佳,有「黑如漆、亮如鏡、薄如紙、聲如磬」之特色。(圖三)

四、白陶

白陶以近似高嶺土的白色黏土製作胎體,因為土質含鐵量低,經過窯內高溫燒成白色。此類陶器的硬度比灰陶高,吸水性弱,故有瓷胎的特徵。

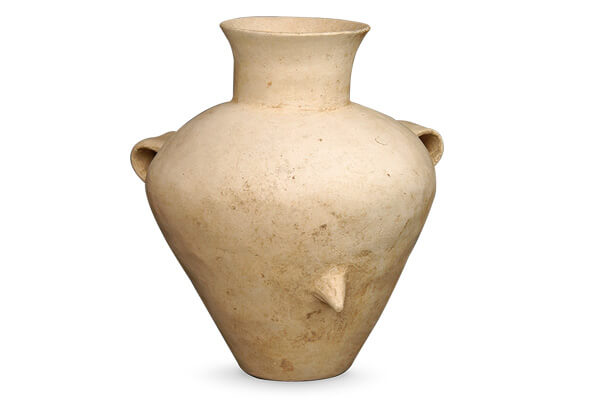

白陶始見於新石器時代,羅家角文化、大溪文化、仰韶文化、大汶口文化及龍山文化等遺址都有白陶出土。例如圖四之新石器時代白陶壺,壺口外敞,頸部略粗,肩部朝下傾斜,腹部上寬下窄,近肩部有對稱雙耳,腹下部突出錐狀物,造形與山東泰安大汶口出土物相同,都是用白陶製作的盛水器具。

到了商代晚期,是白陶發展的鼎盛時期,胎質潔白細膩,造形製作講究,表面常用堆、拍、印、刻等技法製作堆紋、繩紋、人字紋等紋樣,還有模仿青銅禮器的饕餮紋、夔龍紋、雲雷紋及折線紋等等,成為殷商時期的代表性器物。

新石器時代.白陶壺

新石器時代.白陶壺白陶土質含鐵量低,經高溫燒製成器,胎質細白、硬度高、吸水性弱,具有瓷胎特徵。(圖四)

五、彩繪陶

彩繪陶是以筆沾取顏料,在陶胎上繪畫的品類,最早見於新石器時代晚期,春秋戰國極為盛行,並一直延續至漢代,作為陪葬用的明器。

例如圖五為夏家店下層文化彩繪陶鬲,口沿外敞如喇叭狀,器腹深長,底下有三個袋狀形足,表面先上一層黑色陶衣,再用紅色和白色顏料繪畫勾捲紋,紅白二色顏料之間保留一點間隙,露出黑色陶衣,做為紋飾的邊框,形成以紅色為襯底的白色黑框紋飾。

春秋戰國時期,彩繪陶受到漆器和青銅器的影響,出現禮器造形的鼎、尊、壺等品類,表面紋飾也與漆器或青銅器相仿。漢代彩繪陶除了繼續仿漆、仿銅之外,還製作許多以象生動物為主題的彩繪陶器,如享譽中外的秦始皇陵兵馬俑及漢代說唱俑都是彩繪陶作品。

陶器是古代先民施行農業定居生活以後所產生的工藝,透過長期的實踐,逐漸掌握土質、溫度及窯爐氣氛對陶器成品的影響,發展出紅、灰、黑、白等不同的品類,展現古人利用自然、創造文明的智慧。下期將以彩陶為題,介紹新石器時代各區域文化的彩陶特色。

夏家店下層文化彩繪陶鬲

夏家店下層文化彩繪陶鬲彩繪陶以各色顏料在陶坯上繪畫,畫成之後不再送燒,顏料容易剝落。(圖五)

圖片來源:《中國陶瓷全集2春秋戰國夏商周》,頁95,圖81。