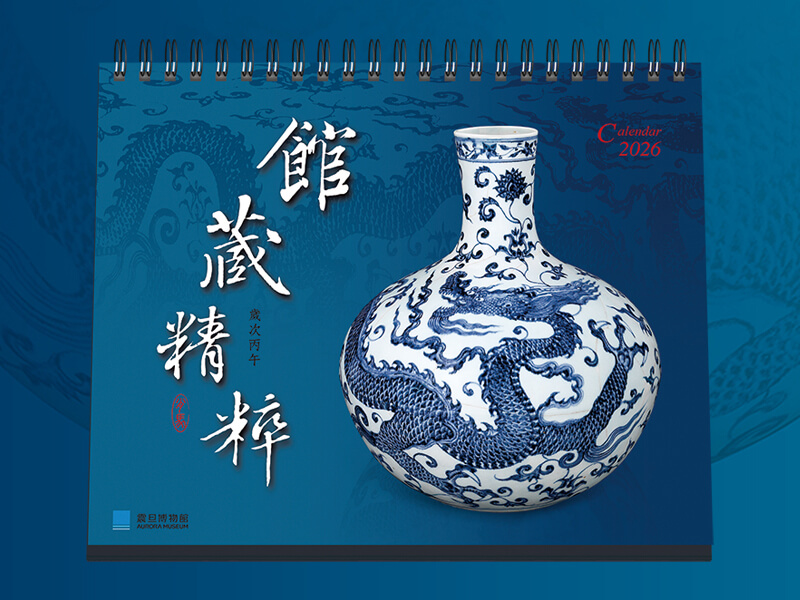

元代.青花鳳首蓮紋執壺

元代.青花鳳首蓮紋執壺鳳首為壺流,鳳身繪於壺腹正背面,從壺口往下俯視,呈現展翅飛翔之狀。(圖一)

在眾多的元代青花瓷裡,「執壺」雖然不像青花大盤、大罐那麼突出而顯眼,卻也是這個時代頗富特色的品類之一。使用者以手握持壺柄或壺體,將壺內的液體倒出來,體型不至於太大。

從現有的資料來看,元代青花執壺的高度介於10~40公分之間,尺寸大小不一、寬窄互異,壺體或扁或圓,或呈八角之狀,由於器身具有壺流和執柄,表面紋飾也會依此形制布局,本文選取五件常見的款式,說明它們的特色。

一、扁圓執壺設計

元代青花裡的扁圓形執壺,以鳳首流執壺為代表,此類器物蘊含著草原文化的元素,造型參見圖一之例。

圖中所示為震旦博物館收藏的元代青花鳳首流蓮紋執壺,壺口小而圓,頸部短窄,肩部圓緩向下傾斜,腹部呈扁圓形,腹底有橢方形圈足,壺身兩側附加壺流和執柄,表面布滿青花紋飾。

壺的頸部環繞一圈回紋,壺流做成鳳首狀,壺柄勾畫卷雲般的線條,壺身以壺流和執柄為分界,前後兩面皆繪鳳鳥及花卉,鳥身落在壺肩上,翅膀披覆在壺腹中央,帶狀長尾自然飄垂,下方是枝繁葉茂的蓮花紋。

若從壺口往下俯視,鳥首形的壺流和壺身上半部的紋飾正好組成一個昂首展翅的鳳鳥,這種形紋合一的設計是元代扁圓形執壺的特色。

二、扁平執壺設計

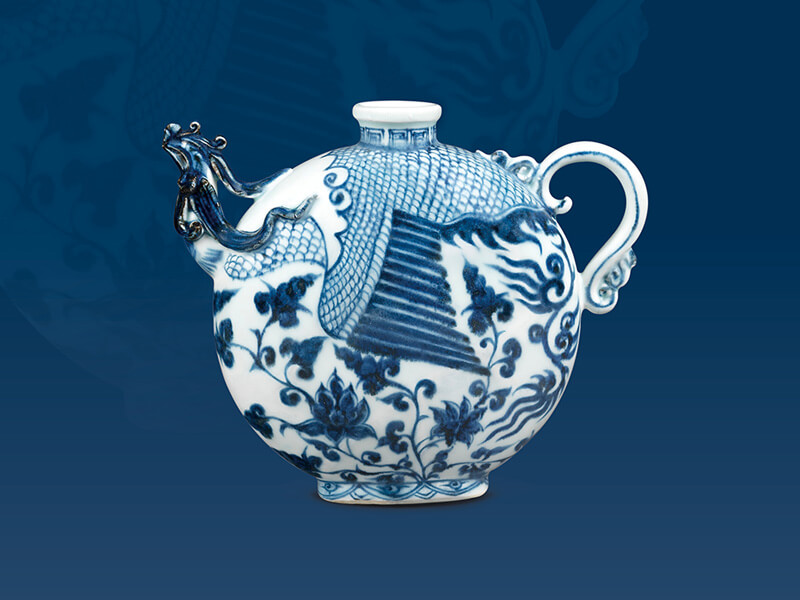

器身扁平的執壺也是元代青花執壺的類型之一,壺身呈90°轉折的四面體,造型參見圖二之例。

此器為震旦博物館收藏的元代青花蓮塘水禽紋執壺,壺口呈長方形,口沿凸脣,頸部長而收窄,肩部斜溜,腹部為垂墜狀,腹底有長方形圈足,壺身兩側安裝長流和曲柄,柄上凸起一個小圓繫。

壺身正背兩面的紋飾題材相同,由上至下依序為雙層蕉葉紋、錢紋、壼門紋邊框內填如意雲頭圓珠紋、蓮塘禽鳥紋及雙層蓮瓣紋等等,左右兩側隨著流和柄的形狀勾勒卷草及火焰紋。

由於扁平執壺的器壁轉折方硬,左右兩側的器面狹窄,又有長流和曲柄,因此形成前後為主、左右為輔、四面紋飾各自獨立的現象。

元代.青花蓮塘水禽紋執壺

元代.青花蓮塘水禽紋執壺壺身扁平,紋飾以長流和曲柄為分界,繪於正背兩面,形成各自獨立的雙面設計。(圖二)

三、梨形執壺設計

梨形執壺是指壺身上窄下寬、形似梨子的式樣,造型參見圖三之例。

此器為震旦博物館收藏的元代青花穿蓮鳳紋執壺,壺蓋已經散失,壺口內斂為台階狀,壺身上窄下寬為梨形,左右兩側安裝長流和曲柄,柄上凸起一個圓形的小繫孔,器底具有圈足,足底外撇。

壺身以長流和曲柄為分界,前後兩面各繪一隻鳳鳥,展翅舒尾,冉冉飛升,或往下滑翔,周邊加飾蓮花、翠竹及山石,組成前後對稱的雙面紋飾,長流和曲柄描繪雜寶圖案,足牆以卷草紋為飾。

有些小型的梨形執壺以單龍為主紋,龍首居於正面,修長的身軀上下起伏,穿過曲柄延伸到壺體背面,形成單一紋樣、360°環繞一圈的布局,是配合低矮器身所做的設計。

元代.青花穿蓮鳳紋執壺

元代.青花穿蓮鳳紋執壺梨形壺身,因為長流和曲柄而分為前後兩部分,各自繪畫鳳鳥穿蓮紋。(圖三)

四、圓腹執壺設計

圓腹執壺以軍持為代表,是佛教徒和穆斯林蓄水淨手的用具,造型參見圖四之例。

此器為震旦博物館收藏的元代青花花卉紋軍持,圓形小口,周邊外展如圓蓋,頸部短直,腹部圓鼓,一側安裝壺流,流管內側有一圓繫,另外一側塑貼拱身狀的蝦形繫孔,腹下具有圈足,足底外撇。

軍持表面繪畫卷草、回紋、蕉葉、串枝菊、串枝花、蓮瓣內填卷雲紋及火焰紋等等,由於器身沒有曲柄,所以紋飾採取360°圍繞的環狀布局,使紋飾呈現出連續周轉、循環不斷的效果。

類似的器物亦可見於菲律賓出土的元代青花瓷中,是景德鎮窯廠配合東南亞市場所製作的外銷商品。

元代.青花花卉紋軍持

元代.青花花卉紋軍持壺身圓鼓,肩上安裝短流和蝦形繫孔,紋飾順著器形作環繞式的設計。(圖四)

五、多棱執壺設計

多棱執壺是景德鎮窯廠吸收了伊斯蘭文化因素而燒製出來的品類,造型參見圖五之例。

此器為震旦博物館收藏的元代青花獅鈕蓋八棱執壺,壺蓋呈覆盆狀,頂部立一獅形鈕,壺口外敞,狀似喇叭,頸部長而收束,肩部斜溜,腹部上窄下寬,底下圈足外撇,左右兩側附加長流和曲柄,流管和壺頸之間用雲形板相連。

壺的表面繪畫多層紋樣,其中幾層主要的紋飾都依照八棱形的器壁布局,腹部共有六種折枝花卉紋,以壺流和曲柄為界,分為前後二區,每枝花卉都用專屬的圖框區隔,形成前後對稱、各棱獨立並列的組合。

元代青花執壺的造型多元,紋飾布局配合器形安排,二者之間呈現出和諧的美感。下期開始以紋飾為主題,介紹龍紋、魚藻及人物等常見題材的設計。

元代.青花獅鈕蓋八棱執壺

元代.青花獅鈕蓋八棱執壺八棱形的壺身,以壺流和曲柄為界,分為前後兩部分,依照棱面繪畫紋飾。(圖五)