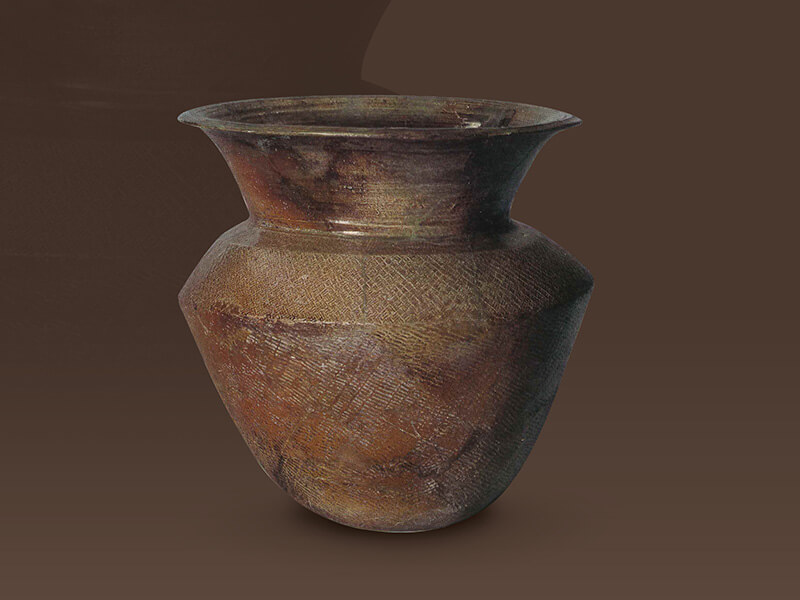

商代.原始瓷大口尊

商代.原始瓷大口尊喇叭形口,肩部斜溜,腹部朝下收窄,胎體灰白,釉色青黃,呈現商代原始瓷特色。(圖一)

原始瓷器用瓷土製胎,表面施石灰釉,經1200℃高溫燒成,質地堅硬,吸水性弱,礦物組成與瓷器接近,是古代陶器發展為真正瓷器之前的階段性產物。

根據考古資料顯示,原始瓷起源於夏代中晚期,商代早期開始成熟,經過兩周的發展,一直延續到漢代,於東漢時期演變為真正的瓷器。一千多年的漫長時光,在中國各地留下豐富的遺存,本文選取商代、西周、春秋、戰國及西漢五個時期的作品,介紹原始瓷器的特色。

一、商代原始瓷器

商代原始瓷的源頭可以向前追溯到夏代中晚期,福建泉州永春苦寨村與浙江湖州瓢山原始瓷窯址的發掘,讓我們知道夏代中晚期已經有尊、豆、罐、缽、紡輪等品類,胎體灰黑或黃白,局部施深褐或青灰色釉,釉層不勻且常剝落,呈現草創時期的狀態。

商代原始瓷器開始興盛起來,南北各地都有商代原始瓷器出土,器形計有尊、罐、豆、缽、甕、罍、壺、瓿、簋、刀、器蓋、墊子等品類。圖一為商代的原始瓷大口尊,此器由河南省鄭州市銘功路西側2號墓出土,喇叭形口,頸部略長,肩部斜溜,腹部朝下收窄,圓底內凹,胎體灰白,質地堅硬,表面施青黃色釉,釉質溫潤而有光澤。

此種灰白色胎體和青黃色的滿釉狀態,顯示商代在坯泥煉製與燒造溫度上都有所進步,呈現商代原始瓷器的特徵。

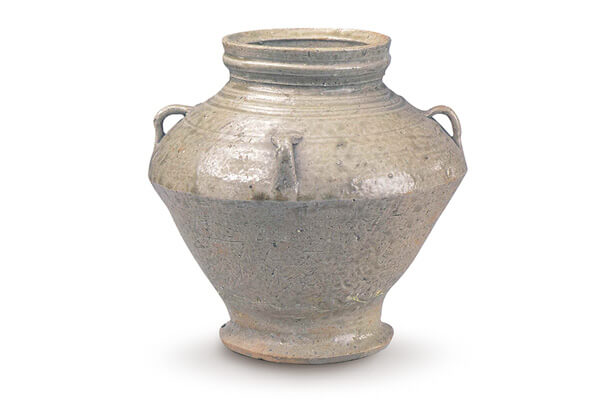

二、西周原始瓷器

西周時期原始瓷器的數量比商代更多,相關遺存的出土地點可見於河南、陝西、甘肅、山西、北京、浙江、江蘇、安徽等地,分布範圍比商代更加擴大。

西周原始瓷器的造型有罐、豆、碗、盤、盂、罍、甕、簋、尊、盉、缽等等,既有沿襲商代晚期的形制,也有此時創新的品類。圖二為西周時期的原始瓷四繫罐,此器由山東省濟陽縣姜集鄉劉台子村出土,圓形罐口,頸部短而有一圈凸稜,肩部斜溜,附加四個半環形的繫耳,腹部往下收窄,足底外擴與罐口互相呼應。

此器的胎體灰白,質地堅硬,肩部以數周弦紋為飾,罐體表面施釉,釉色豆綠,具有玻璃光澤,但是罐底露胎無釉,此種施釉不及底的現象,是西周原始瓷的特色。

圖片來源:《世界陶磁全集10中國古代》,頁49,圖42。

圖片來源:《世界陶磁全集10中國古代》,頁49,圖42。西周.原始瓷四繫罐此器的胎體灰白,表面施豆綠色釉,釉料不及器底,呈現西周原始瓷的特色。(圖二)

圖片來源:《中國出土瓷器全集6山東》,頁6。

三、春秋原始瓷器

春秋時期原始瓷器的出土地點呈現南北之差異,北方的分布地點明顯減少,但是南方地區則從西周晚期開始擴大分布,進入原始瓷的鼎盛階段。

春秋時期的原始瓷器數量豐富,形制多樣,品類有罐、碗、盅、盤、尊、盉、壺、鼎、卣、簋等等,部分器物的造型模仿青銅器。圖三為春秋時期的原始瓷簋,此器由江蘇省常州市武進淹城出土,口沿外敞,頸部短而收窄,肩部圓緩向下傾斜,腹部扁而圓闊,底下具有圈足。

簋的胎體厚重堅硬,質地細膩,內外施青黃色釉,器底露胎無釉,是沿襲西周晚期以來施釉不及底的習慣。肩部附加一對半環形的綯紋耳,耳旁貼附S形的裝飾,雙耳之間堆貼數隻小鳥,腹部以細密的錐刺紋為飾,並有二道堆貼的扉稜,近似青銅簋的風格。

此器的造型規整,裝飾細膩,胎釉結合緊密,顯示春秋晚期原始瓷器的製作工藝已經頗為成熟。

春秋.原始瓷簋

春秋.原始瓷簋此器造型模仿青銅簋,胎體灰白,表面施青黃色釉,形制規整,裝飾細膩。(圖三)

圖片來源:《中國文物精華-1993》,圖5。

四、戰國原始瓷器

戰國時期的原始瓷器在北方很少發現,主要集中於長江中下游地區,江西、浙江、廣東、廣西等地都有為數不少的原始瓷器出土。

戰國原始瓷器的造型有罐、碗、盤、盅、杯、鼎、盉、匜、瓿、豆、鑒、壺、鎮、缽、烤爐、甬鐘、磬、鎛、句鑃、錞于、鉦、鈴、錛、鐮、矛等,既有日常生活所需的器皿,也有禮器、樂器、兵器、農具及工具。

圖四為戰國時期的原始瓷盉,圓形小口,頸部極短,腹部圓鼓,底下有三個獸形足,壺腹一側安裝獸首形的壺流,另外一側堆貼扉稜象徵獸尾,肩部設置環狀提梁,提梁上方以對稱的扉稜為飾。

壺身表面戳印紋樣,並施青釉,造型與江蘇省鴻山越國墓葬出土的青瓷盉雷同,都是戰國時期模仿青銅器的原始瓷產品。

戰國.原始瓷盉

戰國.原始瓷盉小口、圓腹、獸形足,壺流呈獸首狀,提梁和壺腹以扉稜為飾,也是模仿青銅器的產物。(圖四)

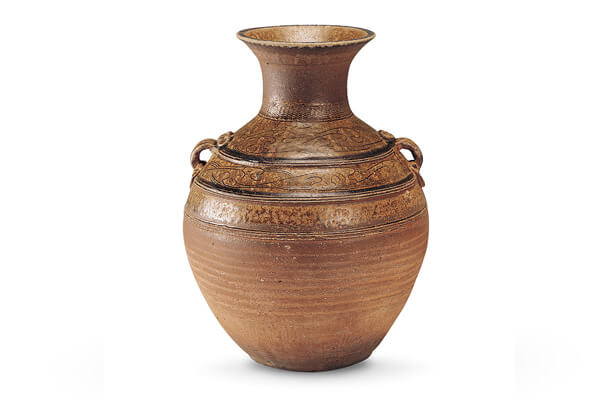

五、漢代原始瓷器

漢代原始瓷主要發現於江蘇、浙江及安徽等地,許多出土物的胎體顏色較深,質地粗鬆,吸水率高,常被視為釉陶,但在江蘇揚州、儀征一帶漢墓所出土的原始瓷器品質較佳,可以作為漢代原始瓷的代表。

漢代原始瓷的品類有鼎、盒、壺、瓿、盆、洗、勺、熏、罐、鐘、鈁、匜、燈、豆、甗、盉、卮、耳杯、虎子等等,兼具日常生活器皿與禮儀用器,造型也多模仿青銅禮器。

圖五為西漢的原始瓷敞口壺,此器的壺口外敞如喇叭狀,頸部粗長,肩部圓緩向下傾斜,腹部圓鼓而深長,腰部以下逐漸收窄,平底略凹。上腹部附加一對半環形的繫耳,表面用凸稜和線刻紋樣裝飾,施以青黃色釉,釉層厚薄不均且多處剝落,呈現原始瓷器的特色。

雖然原始瓷器在胎釉煉製與燒製工藝上不如真正的瓷器一般成熟,但在不穩定的狀態中還是有部分精品可與青瓷媲美,且其樸拙的顏色與質感也別有一番審美趣味,值得仔細體會。下期將以低溫釉陶為題,介紹此一品類的特色。

西漢.原始瓷敞口壺

西漢.原始瓷敞口壺敞口、束頸、圓腹,肩上附加雙繫,表面施釉不勻,且有剝落現象,是原始瓷的特徵。(圖五)