數位科技技術在不斷發展之下,早已經滲透到了社會各個領域,文博行業也不例外。到如今,當我們大踏步地來到後數位化時代,網路、數位化、雲技術對於博物館來說已經成為了一種有機組成部分。

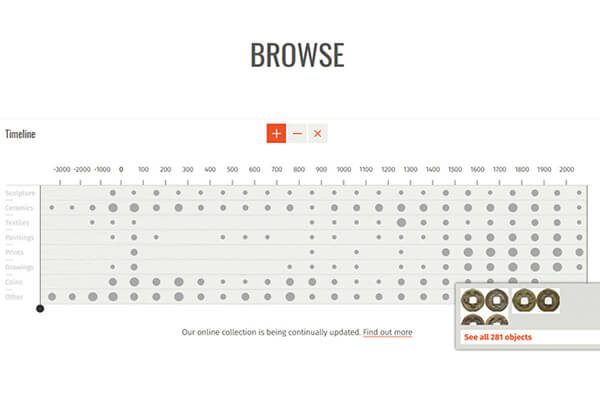

放眼國內外,近年各大博物館線上開發所做出的的努力是驚人的。單從資料來看,根據學者在2013年的統計,國內外各大博物館網站網頁數都超過1,000個,大都會藝術博物館的網站網頁數更是達到了2,300,000個。

故宮博物院的數字文物庫收錄了52,558件線上文物資料可供查閱,而英國阿什莫林博物館的藏品開放數量是103,500件,達到了總藏品數量的25%。除此之外,在創造性數位應用上,各館也各顯神通。有豐富多樣的平台,絢爛多彩的線上互動,不一而足。這些舉措,使得冷硬的數位和螢幕成為人們探索的好奇屋。

阿什莫林博物館以時間和種類為線索的檢索頁(圖一)

阿什莫林博物館以時間和種類為線索的檢索頁(圖一)

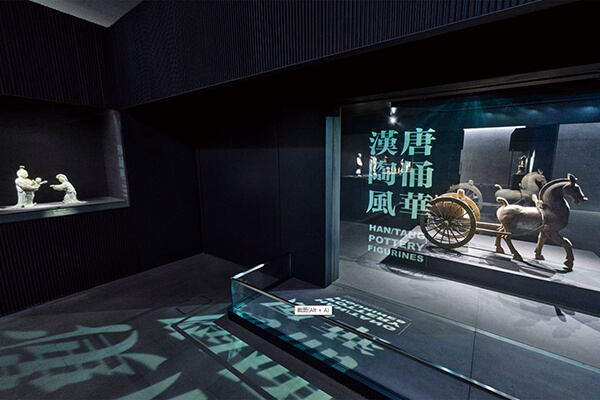

震旦博物館也充分利用數位技術帶來的契機,通過各大線上平台努力豐富博物館觀眾線上的參觀體驗。以官方網站為例,除了常規的線上四大類藏品開放、活動講座服務資訊發佈等功能之外,還內嵌了一個「數字震旦」(Virtual AM)的單元。(圖二)

數字震旦中運用3D技術製作雲博物館(圖二)

數字震旦中運用3D技術製作雲博物館(圖二)

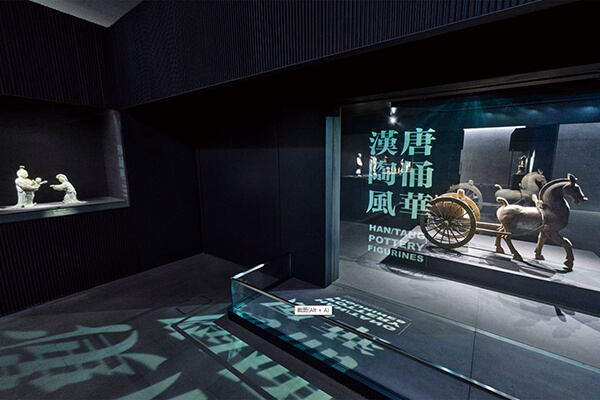

這是一種基於3D技術而產生的「雲博物館」的概念。觀眾可以在這個介面中360°地實景體驗震旦博物館的展覽。館內每一個樓層都在網站上有一個相對應的3D實景建模,觀眾能夠「進入」其中,通過螢幕中所標示的虛擬展線進行參觀(圖三)。對於展廳內的重點展品,觀眾也可以通過點擊的方式查看詳情。借由網路這個平台,採用了適宜而悅目的傳播手段,震旦博物館將自己帶到了每一位潛在觀眾的身邊。

數字震旦中對於展廳內部的VR呈現(圖三)

數字震旦中對於展廳內部的VR呈現(圖三)

在這一切的現象背後,是大量的人力和資金的投入,也存在安全性等問題。那是什麼讓博物館做出了這樣的運作?

過去,博物館以館舍建築作為唯一存在的載體,以其為中心,影響力向外輻射傳播,觀眾到館實地參觀展品或參與活動便是它服務公眾、教育傳播的形式。那麼,博物館又將如何看待因為身體障礙、地域限制而無法到館參觀的人群?針對新時代下成長起來的這一批觀眾,博物館要如何適應他們?博物館如何與數字時代交融?如果遇上如此次疫情這樣的特殊情況,又如何處理?數位媒體正是一種可能的答案。也就是說,「博物館×數位技術」應用的精神核心仍然是其本身多樣性、開放性的要求。

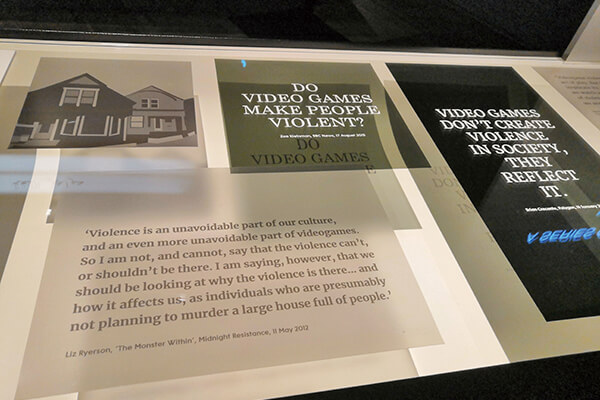

當今博物館對數位科技的態度,已不止步於「我要用什麼樣的高新技術手段」,而是「我這個博物館應該是什麼樣?」、「為了實現這個目標,技術能幫我做到哪些過去做不到的事情」以及「後數位化時代會為博物館帶來哪些新的主題?」不可否認,後數位化時代正在迫使博物館重新思考自己的行為和展覽模式,形成一種數位化的思維,也為博物館帶來全新的可能性(圖四、圖五)。

V&A美術館以電子遊戲為主題的展覽(圖四、圖五)

V&A美術館以電子遊戲為主題的展覽(圖四、圖五) V&A美術館以電子遊戲為主題的展覽(圖四、圖五)

V&A美術館以電子遊戲為主題的展覽(圖四、圖五)