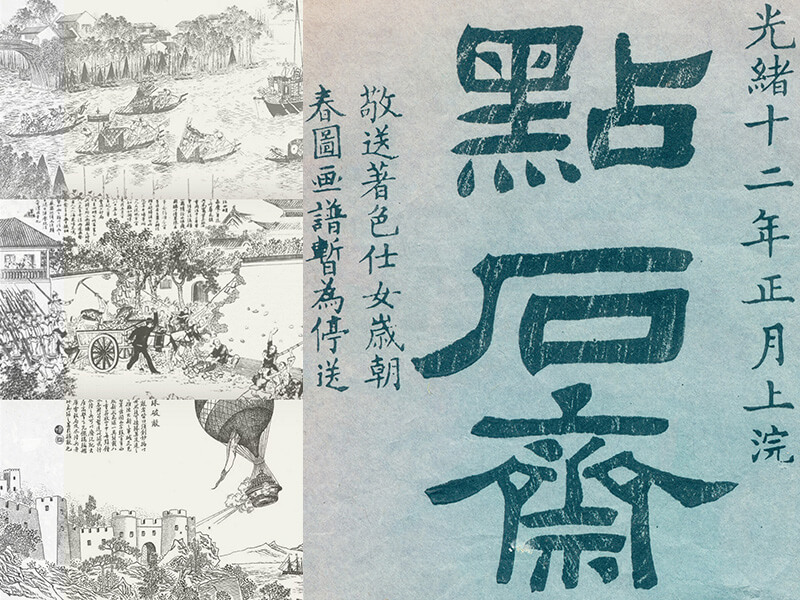

《點石齋畫報》是由申報館發行的一份旬刊,每月三期,發行自1884至1898年,共528期,約4665幅畫作。它並非是中國第一份畫報,但在中國石印畫報史上有著重要地位。正如現代文學家阿英在其《中國畫報發展之經過》中所寫:因《點石齋畫報》之起,上海畫報日趨繁多,然清末數十年,絕無能與之抗衡的。

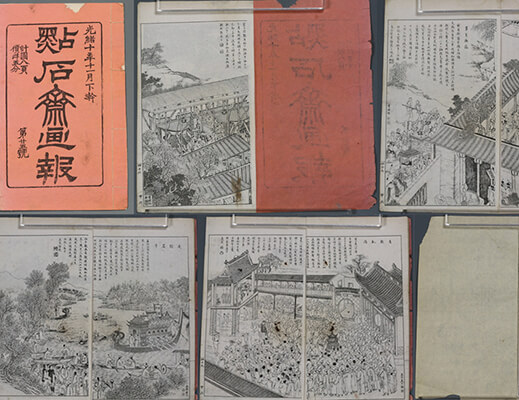

《點石齋畫報》最早的旬刊存世已不多,現存多為後來的合訂本。圖一為一期旬刊的殘本。圖中可以看出,畫報為線裝本,算上散佚作,原應共有八幅畫作。每一期畫報的制式也並非完全相同,部分會以連載的形式刊登《淞隱漫錄》等附錄,個別還有附贈畫像立軸,如逢年過節的吉祥畫等。

圖一:《點石齋畫報》

圖一:《點石齋畫報》

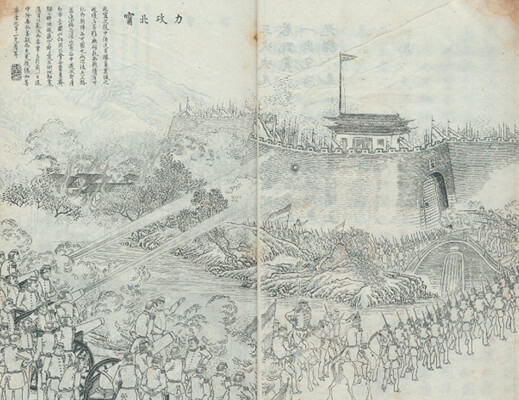

《點石齋畫報》是以新聞為主題的畫報,如圖二為畫報第一期第一幅畫:《力攻北寧》,畫面內容是中法戰爭中的北寧戰役。當時中法戰爭引起了民眾的普遍關心,民間畫坊產出的一些相關畫作也頗受歡迎。申報館敏銳地發現了這一動向,順勢推出了《點石齋畫報》,並將北寧戰役作為第一幅畫的內容。跟民間畫坊相比,申報館在新聞資源和印刷技術上擁有巨大的優勢,所以《點石齋畫報》的成刊和風靡也就水到渠成。

圖二:《力攻北寧》

圖二:《力攻北寧》「時事紀要」這一主題反映的是國內外發生的重大新聞,尤其聚焦外交新聞與戰爭。這些報導往往不追求完整性,從中可以發現許多中法戰爭、甲午海戰等戰役的事件片段。而部分畫中還附有一些立場性的評論,富有愛國情懷(圖三)。

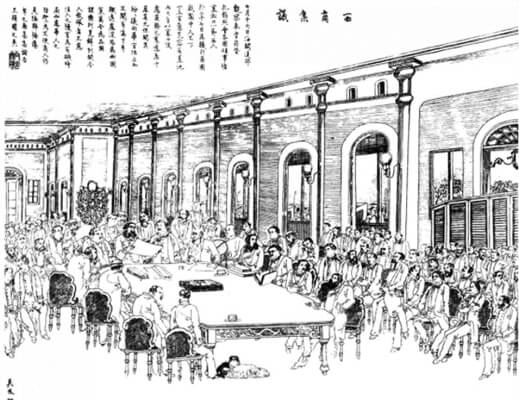

圖三:《西商集議》:與關閉吳淞口事件有關

圖三:《西商集議》:與關閉吳淞口事件有關「海外奇聞」這部分的內容聚焦於國外發生的新鮮事,關注時新科學發明,但畫面多根據傳說聽聞,再加上想像猜測來進行重構,所以往往失真(圖四)。在這些畫中,潛水艇被描繪成了一個單純的帶電器設施且能下水的卵形容器,而布魯克林大橋的畫面中被加上了中式的山水,愛迪生發明的鬧鐘則帶有一個大叫的頭顱,以示自動發聲的功能。

圖四:《水底行船》:時人想像中的潛水艇

圖四:《水底行船》:時人想像中的潛水艇 圖五:《煙狗》:一隻學人抽煙的小狗

圖五:《煙狗》:一隻學人抽煙的小狗如果讓現代人閱讀《點石齋畫報》,多少會覺得有些不適應,甚至過時。然而仔細想想,這種以圖敘事的形式從晚清到現在,其實從未消失。從前的石印畫報,現在的圖解推文,儘管閱讀習慣、閱讀載體發生了變化,但當你滑動手機螢幕,閱讀圖文資訊時,或許也和20世紀的人們購買和翻閱畫報時的心情並無不同。