上海震旦博物館於2025年5月16日起在五樓古器物學研究中心展廳開展「靈光:新石器時代玉器特展」,共計展出兩百餘件玉器精品,覆蓋紅山文化、良渚文化、龍山時期及齊家文化,呈現新石器時代「四大文化譜系「的玉器之美」。

新石器時代玉器文化區系除了根據地域進行劃分外,綜合玉器在考古學文化中的重要程度,考慮其在社會中扮演的角色等要素,可再分為「原生型」和「次生型」兩類。

良渚文化的誕生

良渚文化距今5,300~4,200年,其玉器在這一文化的早期和中期最為盛行,是良渚文化最重要的物質和精神文化代表,反映了以神權為紐帶的文明模式。良渚玉器種類繁多,紋飾獨特,除了單獨存在的玉器外,還發現大量複合件、組裝件、穿綴件和鑲嵌件,主要器型包括:琮、璧、柱形器、鐲、梳背、三叉形器、璜、錐形器、獸面紋環、串飾、帶鉤、象生動物、斧、鉞、觽等。

良渚玉器以琮、璧、鉞為中心,用於區別等級和身份,已經形成較為固定的玉禮器組合。說明此時期最高統治者享有至高王權和威嚴神權的雙重權利,是原始政教合一的表現。其中玉琮有單節、多節之分,是良渚文化等級最高、功能最複雜的禮器;玉璧尺寸較大,十分厚重,多為素面,部分有鳥紋裝飾,特別是鳥立於三層祭壇之上的樣式十分神秘。相較於琮和璧而言,鉞是良渚文化玉器中發現數量較少的高等級器物。其完整形態還需安裝象牙或木質手柄,同時柄的上下兩端還配有精美端飾。

展廳現場

展廳現場 神人紋四節玉琮

神人紋四節玉琮 神人紋玉勒

神人紋玉勒神徽之紋:神人獸面紋的信仰密碼

神人獸面紋是良渚人精神信仰的集中體現,是帶有超自然意義的「神徽」,這種符號在玉器之外的介質上出現較少,在長江中下游太湖流域表現出高度的一致性,是這一地區的統一信仰。神人獸面紋多用線刻、浮雕手法呈現,部分為鏤雕,具體而言是由頭戴羽冠的神人和神獸坐騎組合而成,此外還存在不同程度的簡化樣式,如僅保留人面或神獸,抑或僅用眼睛和「橫檔嘴」標明二者的組合關係。從時間維度來看,這種紋飾經過由複雜繁瑣到重點突出的發展過程。神人獸面紋主要出現在玉琮、琮式管、三叉形器、玉璜、環形器、冠形器、錐形器、柱形器、帶鉤等器物上。

良渚玉器中有很大一類是配飾用器,基本上從頭至腳都有所覆蓋,特別是頭部的玉配飾十分複雜多樣,主要的有冠形器、三叉形器、錐形器、玉玦、玉珠、玉管、玉牌、玉璜、玉鐲,也有組合複雜的玉串飾。

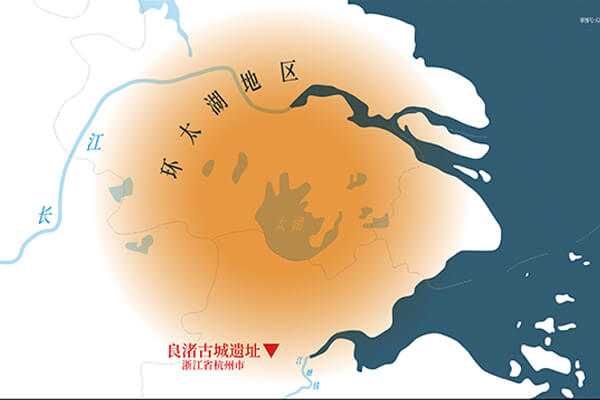

良渚文化(距今5300~4200)區域分布示意圖

良渚文化(距今5300~4200)區域分布示意圖佩玉之美:良渚人的裝飾藝術

•玉璜多為組合出現,和管珠一起以串飾的形態使用。片狀璜是良渚串飾的核心器物,主要出現在早期,分佈於良渚古城地區。

•錐形器是良渚配飾中常見的品類,考古遺址中多以奇數出現,出土位置比較多樣。

•冠形器因形似神徽中神人的羽冠而得名,為頭部的配飾,不單獨使用,下方有象牙等有機物製作的齒,齒牙插入頭髮用於固定。

•玦總體發現數量不多,主要集中於早中期。且多數玦上還有小的系帶孔,出土時位於腕部或胸腹部,作為腕飾和玉串飾元件出現。

•玉鐲以素面為主,偶有裝飾。造型從扁平到環柱形。在使用時沒有明顯的性別傾向,通常左手佩戴的情況多於右手。玉鐲的使用階層較廣,墓主人身份等級高的數量較多,還出現了多個玉鐲成組佩戴於腕臂的情況。