晉唐時期,外來的繪畫技法對中國繪畫產生重要的影響。同時,中國也對外來藝術進行著符合民族審美的選擇和融合。在上一期瞭解了中亞地區的藝術遺產及外來文化影響中國繪畫的兩個特點之後,這一期我們繼續學習西域文化對中國繪畫的影響,外來藝術在中國又是如何被漢化的。

古畫皆略,至協始精

西元前四世紀,戰國時期的一件漆器「彩繪車馬出行圖圓奩」,其中的人物衣服是寥寥幾筆,面部刻畫也十分簡略(圖一)。西漢時期墓室壁畫《兩文臣》(波士頓美術館藏)、東漢時期墓室畫像磚《四騎吏》(四川省博物館藏)中均是如此。

圖一:彩繪車馬出行圖圓奩(局部),戰國,高10釐米,直徑27.9釐米,湖南省博物館藏。

圖一:彩繪車馬出行圖圓奩(局部),戰國,高10釐米,直徑27.9釐米,湖南省博物館藏。

可見三世紀之前,中國繪畫傳統就是簡略。南朝齊梁時期畫家謝赫寫道:「古畫皆略,至協始精。」意即在六世紀之前,中國早期繪畫都很簡單,到了衛協(西晉人)這個人,中國繪畫開始變得精緻了。唐代重要的美術史家張彥遠在《歷代名畫記》中寫「衛協師於曹不興」,曹不興是三國時期的重要畫家,衛協是他的學生。但是為什麼曹不興可以讓衛協的畫變得十分精緻呢?在此就要提到當時的一位西域僧人:康僧會。他大致在西元247年到達東吳並帶來西域佛像的畫樣。曹不興對這個佛像畫樣進行了學習和觀看,所以他的人物畫中很多技法融合了西域的一些範式。

南京博物院藏的畫像磚拓本《竹林七賢與榮啟期》(圖二),其中人物線條和樹的畫法,與顧愷之《洛神賦圖》中的畫法一樣。有人認為《竹林七賢與榮啟期》和顧愷之有關,但胡煒老師認為這是當時流行的一個樣式,並不完全是個人風格,高古遊絲描其實是在南北朝都很流行的正規畫法。再看北齊的《商旅圖》畫像石和楊子華《校書圖》局部(圖三),其刻畫用的都是細線。可以得出從西域而來的繪畫所用的這種造型線條,在當時已經成為主流,大家追求這種精緻和精細。

圖二:《竹林七賢與榮啟期》畫像磚(局部),南京

圖二:《竹林七賢與榮啟期》畫像磚(局部),南京西善橋出土,5-6世紀,南京博物院藏。

圖三:(左)《商旅圖》畫像石,北齊;(右)楊子華《校書圖》(局部),北齊。

圖三:(左)《商旅圖》畫像石,北齊;(右)楊子華《校書圖》(局部),北齊。外來藝術的中國化

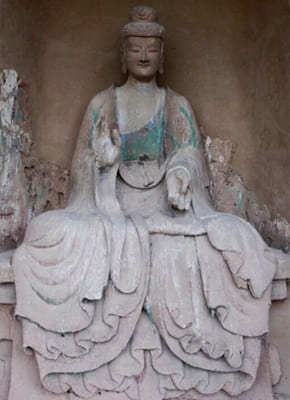

佛像傳入中國之後,對比2-3世紀犍陀羅佛像和北魏晚期雲岡石窟的佛像有很大區別。經過北魏孝文帝的漢化政策,這個時期雲岡石窟的佛像出現了漢服,薄衣寬頻。就懸裳來說,此前的犍陀羅佛像懸裳簡單,而雲岡石窟中懸裳所起的作用是遮蔽身體,身體不再那麼明顯袒露出來。在中國的理念下,衣物反映社會地位。那麼作為佛陀這樣的聖人,就得具有一定的視覺上的等級符號。到了西魏時期,麥積山石窟的佛像懸裳變得更加宏大,佛像上的漢化已經非常明顯(圖四)。

歷史上外來藝術漢化的例子有很多,包括色彩和書法。綜觀西方文化進入中國的歷程,我們也會思考,古希臘的影響力如此強大,為什麼來到中國之後會被本土化呢?其實中國本身的文化、審美及信仰決定了我們不追求對於外在的逼真刻畫,如果我們十分自信自身的文化特點,就會很巧妙地去轉化外來的影響,而不會直接被替代。

圖四:麥積山石窟,第44窟,西魏,6世紀中期。

圖四:麥積山石窟,第44窟,西魏,6世紀中期。