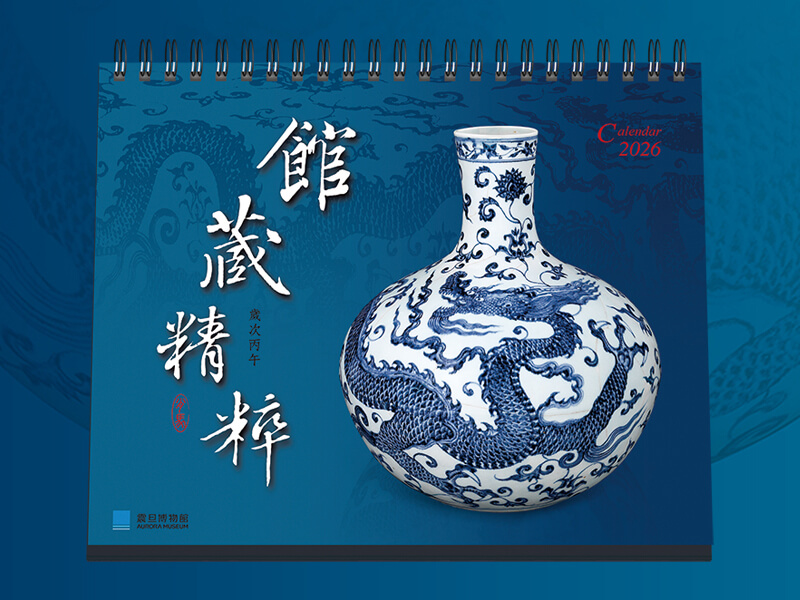

圖一:「無何有之鄉—鄭在東個展」在震旦博物館展出

圖一:「無何有之鄉—鄭在東個展」在震旦博物館展出震旦博物館於10月初在A2空間迎來最新特展「無何有之鄉—鄭在東個展」(圖一)。此次展覽由震旦博物館主辦,LIANG PROJECT協辦,展出藝術家鄭在東近20年間創作的作品。共分為四個系列:山水油畫、黑色水墨、早期肖像、近期文人靜物系列。

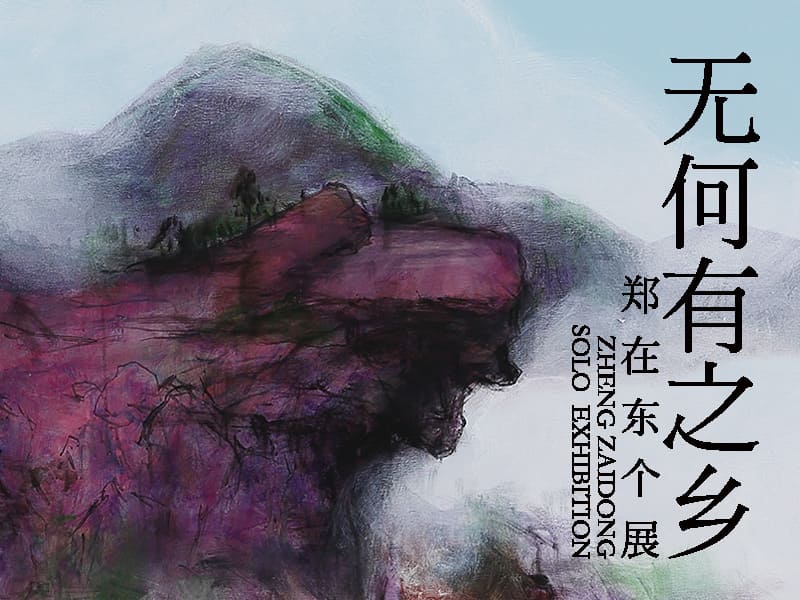

無何有之鄉—鄭在東個展」於9月30日在震旦博物館A2館開幕,並於10月1日正式對公眾開放。本次展覽展出了藝術家鄭在東(圖二)將近20年的創作。

圖二:藝術家鄭在東

圖二:藝術家鄭在東

他的畫風簡潔生動,構圖多取半邊一角,富有宋朝馬遠、夏圭之功。他摒棄西洋的空氣透視法,輪廓清晰、色彩明快,給人一種裝飾之感;而蓬鬆的筆觸,又透露出幾分生機。他的獨造之處在於將景物的明暗深淺重新佈置,讓人恍然隔世。於是,平常世界有了「淒清之感」,都市景色也顯得「雅近天然」。(圖三)

圖三:鄭在東「山水」系列作品

圖三:鄭在東「山水」系列作品

鄭在東的畫風描述,也許沒有比用俞平伯先生對沈復《浮生六記》文風的詮釋更貼切了:「即如這書,說它是信筆寫出的固然不像;說它是精心結撰的又何以得見。這總是一半兒做著,一半兒寫著的;雖有雕琢一樣的完美,卻不見得一點斧鑿痕。猶之佳山佳水,明明是天開的圖畫,然彷彿處處吻合人工的意匠。當此種境界,我們分析推尋的技巧,原不免有窮時。此記所錄所載,妙肖不足奇,奇在全不著力而得妙肖;韶秀不足異,異在韶秀以外竟似無物。儼如一塊純美的水晶,只見明瑩,不見襯露明瑩的顏色;只見精微,不見製作精微的痕跡。」

鄭在東在近年創作過一批水墨作品,在形式和審美上與倪瓚最為親近:簡靜、空靈、遼遠,畫上的題詩也從稚拙中透出元人特有的雅致。他筆下的米家雲山,如江南的湖山,煙靄迷離。即便描繪出可以觸摸的古代器物,裝飾色彩甚重,也令人想起明代吳門文人的雅集。如果說十多年前鄭在東的作品曾富有冷峻的哲思,他的近作則更多了一種溫馨的感悟,精緻、細膩、感性,在閒適乃至慵懶日常生活中,體悟著生存的方式和意義。(圖四)

圖四:鄭在東作品—鳥、石膏板上礦物顏料,2022。

圖四:鄭在東作品—鳥、石膏板上礦物顏料,2022。

10月2日,在展覽對公眾開放的第二天,震旦博物館特別邀請藝術家鄭在東、本次展覽策展人梁勤及震旦博物館執行長黃聖智開展了一場對談活動。(圖五)三位老師圍繞藝術家鄭在東創作生涯的三個階段,共同探討和詮釋了本次展覽的由來和作品內容。

鄭在東老師的藝術創作生涯大致可以分為三個階段:第一階段學習和感受西方前衛藝術以及在台灣與文人學者的交流交融影響;90年代來到中國大陸遊歷大山大水,尋古跡,訪石窟,開始藝術生涯的第二階段,產出中國當代文人畫;第三階段時回歸繪畫本質,追求意境和氣息,拋開材質、時代等束縛、融會貫通,以及如何在當代和傳統中相互學習,走出一條自己的路、自己的面貌。

圖五:展覽對談活動現場,震旦博物館執行長黃聖智介紹本次展覽。

圖五:展覽對談活動現場,震旦博物館執行長黃聖智介紹本次展覽。