作為上海震旦博物館2019年首個現當代藝術特展——《郝量:辟雍》於3月正式開幕。此次展覽是青年藝術家郝量為期十年的《靈光》藝術計畫的第二個專案。展覽分為兩期,展期持續至7月21日。

關於展覽《郝量:辟雍》

「辟者璧也,像璧圓,又以法天;於雍水側,像教化流行也。」從周代以來辟雍即是探索「學習」概念的重要實踐場所。「辟雍」的內涵異常豐富,其功能、概念,以及被象徵和寄喻的引申從未停歇。這一如學習行為本身,其可變性和不確定性在不同時空下演進出多樣的結果,致使我們關心的不僅僅是單純知識上的更新,更多的則是各個時期話語規則的轉變。「辟雍」在藝術家郝量的眼中即是學習系統中的單一節點,它連接了先民對自然的理解和崇敬;對物質的認知和探索;對情感的經驗和排解,以及對既有知識的不斷修正及解釋。這種基於特定物件的學習累積,在到達一定臨界點後,會轉化為對本體的疏離及消解,誠如康得所說:「世界上不存在任何科學所不能深入的存在,而科學所能深入的又並非就是存在。」

關於藝術家——郝量

青年藝術家「郝量」1983年出生於四川成都,2009年畢業於四川美院中國畫系,獲碩士學位,主攻工筆重彩水墨,是當今全球最具影響力的中國青年藝術家之一。作為新水墨的代表,他的作品先後被美國紐約大都會博物館、法國龐畢度藝術中心現代藝術館、法國巴黎路易威登基金會、北京尤倫斯美術館等重要機構收藏。此次同震旦博物館的合作源於藝術家對中國古玉的極大興趣。誠如藝術家所言:「我一直迷戀古玉的形態與質感,這樣的形質是從玉石中來,那無以言說的精神又如何散發出來?」古玉在歷史進程中內涵、概念的演進和可變性深刻引發了藝術家的反思,進而延伸出對學習概念本身的多層次理解。郝量通過深入的探索博物館的玉器收藏之後,決定以「辟雍」為切入點,進行一次突破性的藝術嘗試。

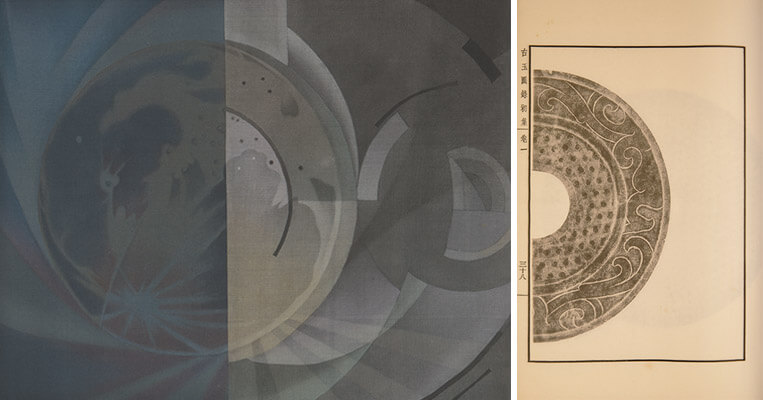

清人研究著錄《古玉圖錄初集》(左)展出作品《月華》

清人研究著錄《古玉圖錄初集》(左)展出作品《月華》 震旦博物館藏玉璧

震旦博物館藏玉璧關於作品

《演變》是此次展覽中十分重要的作品,也是同震旦博物館收藏緊密結合的一件作品。在這件作品中,藝術家聚焦十九世紀末至二十世紀初,中西方學者對中國古代玉器的不同研究範式。中國方面以清末學者吳大澂著《古玉圖考》為代表,他繼承宋代金石學傳統,是當時研究的集大成者,書中所體現出的研究方法,更多是從考據、典章制度等角度出發。而二十世紀初西方研究中國古玉的第一本書籍(《Investigations and studies in jade》),在繼承中國學者著錄風格的同時,還融入自然科學,特別是地質學的分析資料。

作品《月華》的創作來源於古玉中的玉璧圖案,探索人類社會對自然的認知和再現,同時對比宇航員Jean-Dominique Cassini IV1的手繪月球圖稿。藝術家將二者對照呼應,勾起人與天的聯絡。以未來主義的態度想像著時間、運動、變異間的複雜關係。

此次展覽為藝術家在震旦博物館的一次藝術實踐,展覽由繪畫、拓片、古玉、照片、印刷品等交織而成,並未刻意強調其歷史性,這為觀者留下了更廣闊的探索空間,去重塑不同個體經驗中的軌跡。