圖一:2021國際博物館日官方主視覺

圖一:2021國際博物館日官方主視覺以「博物館的未來——恢復與重塑」為主題,2021年的國際博物館日是特殊的(圖一)。博物館所屬的文化領域會主動或被動地對疫情所導致的社會、經濟、政治的變化進行回饋,由此產生的富集和震盪效應足以迫使我們去重新思考博物館的內涵與外延。這一主題的提出,既是對2020年以來博物館界不斷反思的總結,也提示這種思考和反思的持續性。

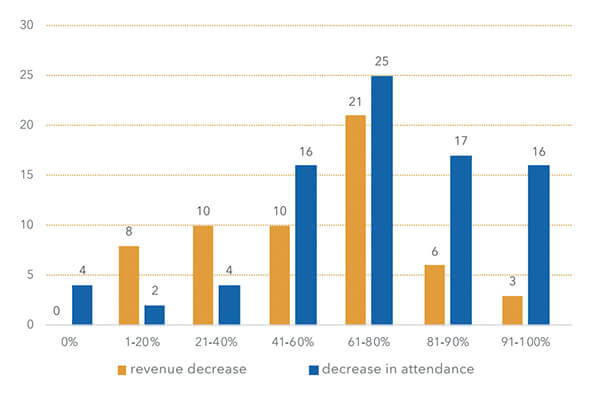

在疫情的影響下,2020年全球各地的博物館似乎都陷入了前所未有的蕭條。據統計,2020年全年博物館觀眾人次較2019年平均下降了70%左右,收入減少40%到60%(圖二),更有大量的博物館面臨著關閉、歇業的窘境,近一半的博物館工作人員的收入也持續降低。

圖二:2019年到2020年博物館收入及觀眾人次降幅示意圖(縱軸代表場館數量,橫軸代表下降百分比)(via UNESCO Report)

圖二:2019年到2020年博物館收入及觀眾人次降幅示意圖(縱軸代表場館數量,橫軸代表下降百分比)(via UNESCO Report)

而如今在後疫情時代的狼藉危牆之上,我們似乎正在面臨一項大型的修復工作,但也不僅如此。所謂「恢復與重塑」,恢復是基礎,而重塑則是必要。2020年後的博物館,或者說從疫情中走出來的博物館,需要的不僅是恢復如初,更是化繭成蝶的蛻變。

事實上,疫情過後也已有了令人欣喜的實踐。法國羅浮宮在線上公開了自己近五十萬件的藏品以供瀏覽;浙江省博物館聯動32家博物館的線上資源,策劃推出了可互動、可延伸的數位展覽「麗人行」(圖三);先進的科技考古手段和三星堆的黃金面具一起被搬上了直播,各種類型的講座分享亦透過螢幕即時共享,從數位博物館、藏品資料的開放,到精心策劃整合的雲展覽,以及文博知識融入的泛博物館傳媒,疫情環境下現實的區域隔離及其它的種種限制使知識傳播的自由逆向促動。傳統博物館時間和空間的隔閡逐步被打破,後疫情時代的博物館教育、展覽正在以全新的姿態回應著時代的發問,恰如支離破碎的陶瓷帶著金漆熠熠重生,亦如從古舊壁畫中飛出的色彩重新染遍天地萬物。

圖三:浙江省博物館「麗人行」雲展覽

圖三:浙江省博物館「麗人行」雲展覽

震旦博物館值此之際,為觀眾帶來了一系列以岩彩畫和金繕技藝為主題的特別活動。簡單來說,金繕便是以金漆來修補破損的器物(圖四),岩彩畫便是以自然礦物顏料為主要著色方式的繪畫(圖五)。活動中,參與者們通過體驗和學習這兩種技藝,感受修復和重構的過程,借物觀志,在藝術中致敬所有為博物館的未來而努力的人。

圖四:金繕技藝(圖源:南山敘.鋦繕)

圖四:金繕技藝(圖源:南山敘.鋦繕)

回想1992年起的歷年國際博物館日的主題,1995年「反應與責任」;1996年「收集今天,為了明天」;2012年「處於變革世界中的博物館:新挑戰、新啟示」;2018年「超級連接的博物館:新方法,新公眾」,不難發現在近三十年的光陰裡,這些詞彙其實從未過時。對於疫情,博物館該如何記錄?對於社會,博物館該如何回應?對於未來,博物館又該作何打算?過去的議題和成果終成為了恢復與重塑的一部分,我們正在回答,我們也將永遠尋求更好的答案。

圖五:當代岩彩作品(圖源:上海美術學院岩彩畫工作室)

圖五:當代岩彩作品(圖源:上海美術學院岩彩畫工作室)