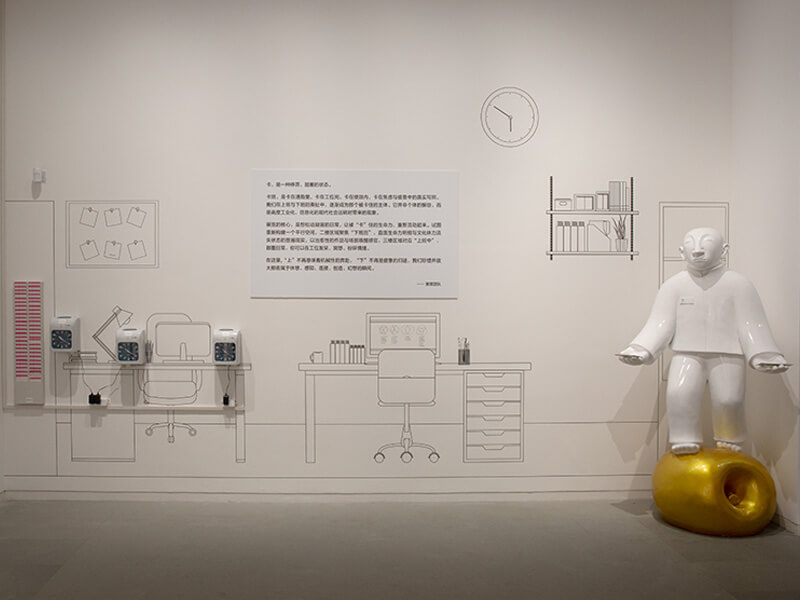

北宋.白釉珍珠地線刻梅瓶

北宋.白釉珍珠地線刻梅瓶珍珠地線刻細小而密集的分布在主紋以外的地子上,可以發揮良好的襯托效果。(圖一)

圖片來源:《中國出土瓷器全集12河南》,頁139。

磁州窯是中國古代北方最大的民間窯場,窯址主要分布在河北省磁縣觀台鎮和邯鄲市彭城鎮二地。磁縣古屬磁州,故稱「磁州窯」,而彭城鎮曾與景德鎮並稱於世(南有景德,北有彭城),可見磁州窯在陶瓷史的地位非同一般。

此窯創燒於五代晚期,一直延續到明代,長久的燒製時間發展出多樣化的品類與藝術形式,本文擇取五件代表性的器物,介紹宋金時期磁州窯的產品特色,與對其他窯口的影響。

一、白釉珍珠地線刻梅瓶

五代晚期~北宋初年是磁州窯系的發展初期,產品以瓶、罐、枕、水注為多,器型渾圓厚重,保留不少唐代遺風,表面流行珍珠地線刻和白釉剔花等裝飾。

珍珠地線刻是模仿金銀器鏨刻工藝所發展出來的技法,最早起源於唐代,盛行於宋代,河北磁州窯和河南、山西等地窯址所生產的瓷器上,都可看到此一工藝的運用。

例如圖一為北宋時期的白釉珍珠地線刻梅瓶,此器出土於河南省三門峽市區宋代墓葬,造型呈小口折沿、短頸聳肩、腹部深長之狀,胎體先敷上一層白色化妝土,再用陰線刻劃纏枝花卉作為主紋,然後於纏枝紋外側的地子上,壓印細密的小圓圈紋,表面遍施透明釉後送燒定型。

成型的線刻小圓圈紋一個個緊密相連,密布在白色地子上,猶如灑落的珍珠而得名,是襯托效果很好的附屬性紋飾。

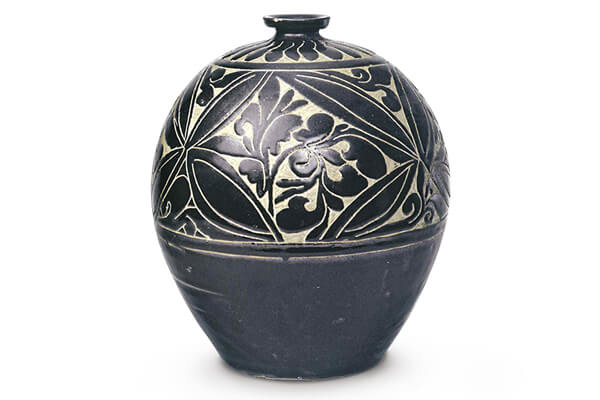

二、白釉剔花罐

白釉剔花又稱「白搔落」,也是五代~北宋時期磁州窯系常見的裝飾技法,普遍見於圓筒罐、水注及瓷枕等器物上,大多位於瓷器的主要部位,作為該器的主題紋樣。

例如圖二為北宋時期的白釉剔花罐,此器由河南省淮陽縣宋代墓葬出土,罐口直而微斂,筒形深腹,腰部微微外鼓,口沿和腹底環繞一圈重瓣紋,以瓣尖相對的形式上下呼應,中間裝飾碩大的纏枝花卉。

此器紋飾的做法,是先在胎體表面敷上一層白色化妝土,然後繪畫紋飾,並將紋飾外側的化妝土剔除,露出深褐色的胎體,施透明釉後高溫燒製,形成白釉剔花類型。

由於剔去化妝土的地子露出原本的胎體,施釉之後燒成褐色,與白色紋飾形成對比,讓紋飾顯得更加立體而鮮明。

北宋.白釉剔花罐

北宋.白釉剔花罐此器利用剔花技法產生褐色胎體與白色化妝土的顏色對比,突顯表面紋飾的形狀。(圖二)

圖片來源:《中國出土瓷器全集12河南》,頁141。

三、黑釉剔花小口瓶

北宋中期到金代的這段時間,是磁州窯系發展的中期,產品以瓶、枕、罐、缽、碗較多,紋飾方面除了剔花之外,又增加刻畫和釉彩二類,是剔花、刻畫、釉彩三者並行的階段,並且出現許多黑釉剔花產品。

例如圖三為金代的黑釉剔花小口瓶,此器由山西省天鎮縣夏家溝村出土,造型呈盤形口、短頸、聳肩、圓鼓腹之狀,肩部環繞一圈菊瓣紋,上腹部用四片大型葉紋構成錢紋式的開光,開光內部填飾較小的草葉紋。

此器紋飾的做法,是先在胎體表面敷上一層黑釉,接著畫上花紋,剔去花紋之外的黑釉,露出灰黃色的胎體,送入窯內,經高溫燒成黑釉剔花紋飾,又稱為「黑搔落」。

部分剔花產品使用白色化妝土和綠色低溫釉,衍生出白地黑釉剔花、綠釉剔花及綠釉黑剔花等品類,色彩表現趨向豐富。

金代.黑釉剔花小口瓶

金代.黑釉剔花小口瓶器表施黑釉,畫上花紋,剔去圖案以外的黑釉,露出灰黃色的胎體,燒成黑釉剔花紋樣。(圖三)

圖片來源:《中國出土瓷器全集5山西》,頁162。

四、白地鐵繪孩童枕

除了剔花之外,磁州窯系中期還有繪畫和刻、繪並用的刻畫工藝,紋飾題材大多取材於民眾的生活小景,發展出富有鄉土氣息與民間色彩的風格。

例如圖四為北宋晚期~金代的白地鐵繪孩童枕,此器為日本出光美術館藏品,造型做成孩童伏臥之狀,它的胎體表面先塗一層白色化妝土,接著用鐵著色劑繪畫孩童的五官樣貌與衣著,整體施透明釉後高溫燒製,成為白地黑花裝飾。

有些器物在塗上白色化妝土、用鐵著色劑繪畫紋飾之後,還會用比較尖細的工具在鐵繪紋飾上面線刻輪廓或細節,細膩的工法使白地黑花裝飾顯得同中有異。

金代.白地鐵繪孩童枕

金代.白地鐵繪孩童枕表面先塗白色化妝土,用鐵著色劑繪畫孩童的五官樣貌與衣著,施透明釉後燒成白地黑花裝飾。(圖四)

圖片來源:《中國 磁州窯 出光美術館》,頁37,圖54。

五、黑釉剔花梅瓶

由於磁州窯產品深受世人喜愛,帶動河北、河南、寧夏、內蒙古等地窯場的模仿,生產與磁州窯類似的器物,形成範圍廣大的磁州窯系。

例如圖五為西夏的黑釉剔花梅瓶,此器由寧夏回族自治區靈武縣磁窯堡窯址出土之殘器復原而成,屬於靈武窯製器。此窯創燒於西夏,經金代到元代而衰微,品類有白釉、黑釉、青釉、褐釉及茶葉末釉等等,部分器物融入剔刻技法製作紋飾,與磁州窯風格相似。

圖中所示的梅瓶以黑釉剔花裝飾,它的做法是先在胎體上面施黑釉,畫上花紋,然後將花紋以外的黑釉剔除,高溫燒製定型,技法和風格都與磁州窯相同,所以將此類器物劃歸為磁州窯系來討論。

西夏.黑釉剔花梅瓶

西夏.黑釉剔花梅瓶此件靈武窯梅瓶表面以黑釉剔花為飾,技法風格都與磁州窯相同,所以歸為磁州窯系產品。(圖五)

圖片來源:《中國出土瓷器全集16 甘肅 青海

寧夏 新疆 雲南 貴州 西藏》,頁136。