東西方的文化交流源遠流長。希臘化藝術、波斯藝術、佛教藝術都經由中亞進入中原。晉唐時期,外來的繪畫技法對中國繪畫產生重要的影響。同時,中國也對外來藝術進行著符合民族審美的選擇和融合。2021年12月17日震旦博物館白領之夜講座,同濟大學胡煒老師結合中國繪畫技法的歷史發展,談外來文化對中國繪畫的影響以及晉唐時期中外藝術的遷徙與融合。

中亞地區的藝術遺產

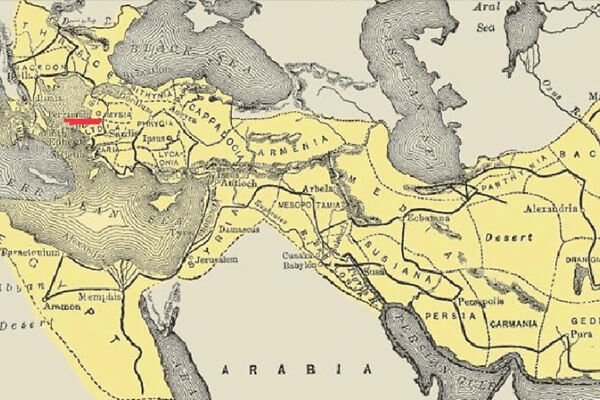

中國的西部曾經有兩大重要的文化地區,波斯帝國和亞歷山大帝國。亞歷山大帝國疆域(圖一)裡的粟特地區、大夏地區和犍陀羅地區,由於戰爭和統治王國的更替,都同時融合了波斯文化和希臘文化。

例如,《米洛的維納斯》(圖二)是一件典型的希臘化藝術作品,「希臘化」意即它並不是在古希臘時期所創造,但它嚴格按照了古希臘時期,尤其是鼎盛時期所創造的藝術法則。比如站立姿態的「對立均衡原則」,原本兩河流域和古埃及的雕塑站立特點是呆板對稱地一前一後站立,但在古希臘時期突破形成了新的站立方式,這種方式使它變得更加貼近人所具有的特點,是呈對角線的協調的美,也符合人的自然狀態和身體比例。

再來看中國的一個典型波斯文化案例:北周薩保安伽墓的圍屏石榻。在北周時期的國都長安(今西安),有來往經商的粟特外族人,薩保就是其中的頭領。老師展示了石榻的局部畫面「騎馬射獅」(圖三),而這樣的圖像最早出現在波斯王宮殿牆的浮雕上。在此後的波斯薩珊國王夏普爾二世騎馬獵獅紋鎏金銀盤中也能看到同樣的圖像。

圖一:亞歷山大帝國疆域(前4世紀)

圖一:亞歷山大帝國疆域(前4世紀) 圖二:法國盧浮宮博物館《米洛的維納斯》。

圖二:法國盧浮宮博物館《米洛的維納斯》。 圖三:北周薩保安伽墓的圍屏石榻(局部)。

圖三:北周薩保安伽墓的圍屏石榻(局部)。「天竺遺法」與「曹衣出水」

外來文化影響中國繪畫的兩個代表特點就是「天竺遺法」與「曹衣出水」。「天竺遺法」是印度傳至中國的繪畫技法,又稱凹凸法,即在形象輪廓線條內通過深淺漸變的色彩暈染等方式產生一定立體感的畫法。「遠望眼暈如凹凸,就視即平」。

老師以阿旃陀石窟第1窟左壁的壁畫《持蓮花菩薩》(約580年)局部(圖四)為例,我們看到其鼻樑、下巴、前額和兩頰仿佛凸起,而眼窩、鼻子兩側、人中和臉的兩頰則凹下去,這樣一種凹凸(立體)效果所用的方法就是明暗。老普林尼在《博物志》中就已經提到,在古希臘就已經發明了光影,其目的就是為了增加立體感效果。

「曹衣出水」意即衣服褶紋多用細筆緊束,似衣披薄紗,又如剛從水中撈出。這一特點最早體現在佛像樣式上,西方藝術進入到中國主要依賴於佛教傳播,作為傳教的重要載體,藝術品被大量帶入中原地區。從犍陀羅時期的立佛、馬圖拉地區印度風格的笈多式佛像到雲岡石窟的北魏佛像,都能看到衣服是貼體的。而這也是來自於希臘藝術樣式的典型特徵。

圖四:壁畫《持蓮花菩薩》局部,阿旃陀石窟第1窟左壁,約580年。(由左至右)

圖四:壁畫《持蓮花菩薩》局部,阿旃陀石窟第1窟左壁,約580年。(由左至右)