「叔本華」(Arthur Schopenhauer)為德國著名哲學家,是哲學史上首位公開反對理性主義哲學的人,並開創非理性主義哲學之先河,認為生命意志是主宰世界運作的力量。以他的意志論和救贖論為背景,提出生命美學與藝術之觀點論述。9月17日震旦博物館白領之夜講座,同濟大學哲學系老師余明鋒結合叔本華著作,闡述了審美與生存的深刻關聯。

什麼是真正的審美態度?這種態度與我們的生命問題又有什麼關聯呢?在叔本華看來,藝術和生命是根本問題,藝術帶領我們對世界、對自身有更為深刻的認識。

作為意志和表像的世界

叔本華的思想是從康德(圖二)轉化而來的。康德認為,我們眼中的世界總是透過我們認知的方式去解讀。由此引出一個問題:「事物本身是怎樣的?」那就變得無法認識了,因為一旦要去認識事物本身,我們就將其「現象化」。於是康德就有了一種「現象」和「物自身」的區分。相應於現象而言,有著「就其自身」而存在的東西,但是除此之外人類理性無法知道更多。

叔本華在《作為意志和表像的世界》中表示,通常我們所謂的認識都在表像的範圍內,也就是要遵循「根據律」,即在我們的感知世界中遇到的一切都有規律可循。余老師提到,「科學不同於通俗常識,是因為科學的形式是有條理的系統」,無論我們知識如何進步,科學的研究永遠只停留在表像世界,無法真正深入世界。

另一個問題:「我們在認識能力之外,是否還有通達世界的另外途徑?」這是康德的問題,但他認為我們在認識層面僅止於此,審美無關乎知識。叔本華則認為審美是更深刻的知識,我們通達世界還有另一個通道,如果閉上我們表像的眼睛,我們不是以主客的角度去認識這個世界,而是直接去感受它。在認識之外,我們的身體對於存在本身,還有著另一種直接感受,它不以我們表象能力作為媒介,身體是我們理解這個世界的鑰匙。

我們不僅「有身體」,我們還「是身體」。當我們閉上表像眼睛直接感受,那個直接性的認識就是「我要」,這是一種「欲望」、「意欲」,叔本華稱之為「意志」。意志沒有你、我之別,世界本身是同一種意志,這種意志本身是沒有目的可言的。在此意義上,當我們把所有目的去掉,這個意志只是一個「要」,因此「意志」永遠得不到滿足。

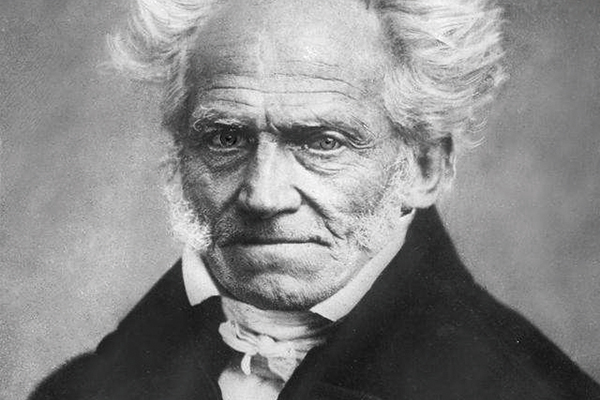

圖一:叔本華為著名德國哲學家,唯意志論主義的開創者。

圖一:叔本華為著名德國哲學家,唯意志論主義的開創者。

圖二:伊曼努爾.康德為啟蒙時代著名德意志哲學家。

圖二:伊曼努爾.康德為啟蒙時代著名德意志哲學家。叔本華的悲觀主義

於是叔本華就有了一種悲觀主義的人生看法,人生和世界的真相都是無可滿足的欲望。生命本質上是痛苦的,欲望意味著缺乏,我們因為缺乏或者滿足了之後無聊而感到痛苦。「(生命)像鐘擺一樣在痛苦和無聊之間來回擺動,事實上痛苦和無聊兩者也就是人生兩種最終的組成部分。」其次,痛苦是無意義的。「如果從整體和一般來看,任何個體的生活實際上都是一部悲劇,但是細察個別情況則又是喜劇。」我們有悲劇的結局,但我們沒有悲劇的尊嚴。我們的每一個活動都有目的,所有欲求卻沒有目的。叔本華認為我們應該從追求幸福的態度轉向解脫於欲求,即救贖的態度。如果我們還是欲求的主體;那麼,我們就永遠得不到持久的幸福,也得不到安寧。

審美的愉悅與救贖

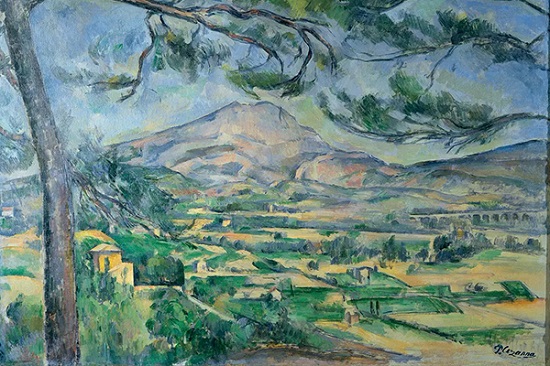

為什麼審美在叔本華看來有著一種根本的生存意義?在他看來,審美的快樂是一種獨特的、脫離欲望的快樂,是「無利害」的愉悅。(圖三)審美根本上是生命態度,我們眼前的一切不是欲望的對象,而是單純無欲望的觀看對象。「在注意力不再集中於欲求的動機,而是離開事物對意志的關係而把握事物時,也就是不關利害、沒有主觀性、純粹客觀地觀察事物時,在欲求的那第一條道路上永遠尋求,又永遠不可得的安寧就會在轉眼之間自動光臨,而我們也就得到十足的愉悅!」

圖三:叔本華認為脫離欲望觀察畫作,便會產生十足的審美愉悅。(保羅.塞尚,《聖維克多山》)

圖三:叔本華認為脫離欲望觀察畫作,便會產生十足的審美愉悅。(保羅.塞尚,《聖維克多山》)